- 临沂市曲艺家协会郯城分会在高峰头 山东聊城市文化和旅游行业党委召开

- 众识网甘肃站于2024年2月3日正式成 山东聊城市直书画家协会开展“迎新

- 2023两河之约(聊城)书画艺术展书 白河林区基层法院政治部新年寄语

- 山东沂南:孙祖小学开展春节文明实 山东省枣庄市市中区人民法院坚守岗

- 白河林区基层法院:新年贺词 茶宝宝公益摄影活动全国征稿启事

- 临沂市曲艺家协会郯城分会在高峰头 山东聊城市文化和旅游行业党委召开

- 众识网甘肃站于2024年2月3日正式成 山东聊城市直书画家协会开展“迎新

- 2023两河之约(聊城)书画艺术展书 白河林区基层法院政治部新年寄语

- 山东沂南:孙祖小学开展春节文明实 山东省枣庄市市中区人民法院坚守岗

- 白河林区基层法院:新年贺词 茶宝宝公益摄影活动全国征稿启事

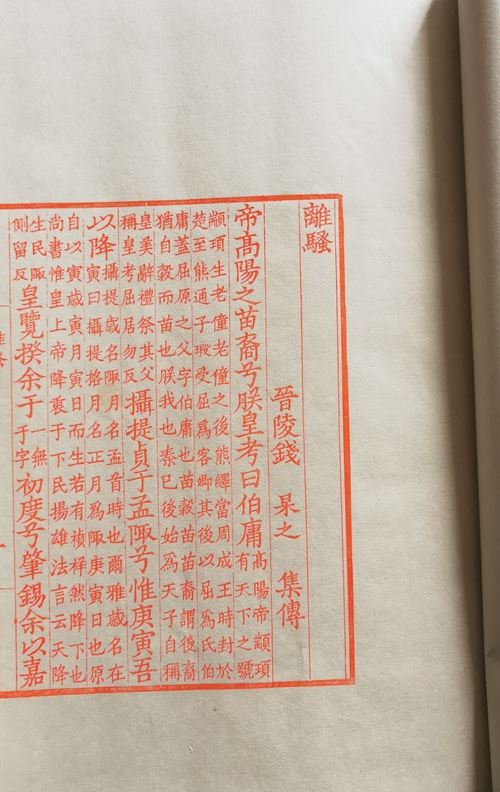

上世纪八十年代初在湖南师大念书时,教先秦文学的是一位叫叶幼明的先生。先生博闻强识,上课的最大特点是极投入,声情并茂。至今还记得讲《诗经》秦风里的《无衣》时,先生旁征博引,说今之所谓同仇敌忾即源于这里的“岂日无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇”,先生还由此而论及我们民族爱国传统之由来已久。印象最深的还是叶先生用一口湘乡话在课堂上读屈原的《离骚》,摇头晃脑,全神贯注,抑扬顿挫,读到“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”等动情处,竟禁不住泪流满面,把满教室青年男女感动得肃然起敬。从那时起我就觉得爱国主义不是抽象的概念,而是与人的血气相连的真实情感。因此后来读列宁著作,看到革命导师说爱国主义是千百年来巩固起来的人们对于自己祖国的一种深厚感情时,顿生深得吾心深合吾意的知遇快感。

今天想起从叶先生学先秦文学的往事,是因为另一件让人觉得不可思议、感到吃惊的事——早一向省内某电视台反复播放一个啤酒广告。忧国忧民 爱国的屈原面对国破家亡却报国无门重返故都又不能,流落泪罗江畔正要怀沙自沉时,一时尚青年跳将出来一手抓瓶一手端杯,用地道长沙方言劝道“天下无大事,先搞嗒略一杯!”这广告的浓缩版立在湖南省会长沙的火车站旁立交桥上至少有数月之久。用这样一种异常“丰富发达”而极度粗俗低劣的“湖湘文化”来嘲弄戏笑神圣的爱国主义消融我们民族的主流文化,问询南来北往的客,各位心里头感受如何?我不敢想像屈原在九泉之下对此当作何感想,也不能想像当年读《离骚》读得泪流满面的叶先生对此当作何感想。(2006年10月27日《爱国,并不遥远》)

我喜欢读诗完全出于机缘。

大学同寝室的宋佚名一有空闲就抄诗词,毛笔小楷,繁体直书,从诗经、离骚、乐府、古诗十九首,唐诗宋词一路抄下来。宋兄那四年的业余时间大多都耗在这事情上了,毕业时他的手抄诗书装了一纸箱。我跟他要一本做留念,他不肯,跑到书店花钱买一册《岳麓山诗词选》题上“勿忘麓山”四个字打发了我。在长期观摩宋佚名抄诗的过程中,受那廉价湘江牌墨汁怪味的熏陶,竟对传统诗词产生了经久不衰的喜爱之情。

不记得是1979还是1980年,长沙市博物馆里面搞过一次图书展销。在另一座城市念大学的高中好友写信让我去给他买一本泰戈尔的《飞鸟集》。请了半天假,排了2个多小时队,饿了一中午没吃饭,从书市把书买回来又从邮局给他寄过去。这番折腾让我从读泰戈尔开始对中外自由体诗歌有了兴趣。我缺乏诗人的气质与才思,从不写诗,但我非常感激两位旧时同窗让自己这一生与诗歌阅读结下不解之缘。诗歌是美好的事物,至善至美的东西人们不是谓之如诗如画么。有人以为诗乃年轻人的专利,理由在于诗是激情的产物。我不以为然。成熟理智与青春激情并非一对不可调和的矛盾,而是应该也能够协调一致的一船双桨。我甚至认为,从体验人生幸福出发,我们应当自觉抵抗否定正常情感的理智施暴。有位朋友问我读石斋寓意时提及林清玄书里有言“连石头也能撞出火花来,其他的有什么可畏惧的呢”?我倒觉得这一说还真有点歪打正着的味道,早些天见我翻看舒婷的《致橡树》,爱人笑我是老夫聊发少年狂,答日:渐次年长,爱诗如故,何惧老之将至?(2005年10月31日《读石斋里听冬雨》